京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻の主な演習科目

国際設計プロジェクトⅠ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

海外で活躍する研究者・建築家、外国人学生らと協力し、国際的環境下でリサーチや建築設計を行うワークショップ形式のプロジェクトです。KYOTODesignLabとも連携し、様々な国際プロジェクトを実施しています。

京都における 集合住宅のタイポロジー(2018年)

スイス・イタリア大学メンドリジオ建築アカデミーのクイントゥス・ミラー教授との3か月に及ぶジョイントスタジオオである。参加学生は本学学生12名とアカデミア学生12名の計24名であり、両大学からの参加者1名ずつにより12組のペアを構成しスタジオをおこなった。

プロジェクトサイトとして京都市内におけるコンテクストの異なる4つの場所(上賀茂、船岡山、御池通、鴨川五条)を選定し、1敷地につき3チームずつが設計を進めた。9月からスタートした前半の京都スタジオでは、主としてサイトの分析をおこなうとともに提案する建築ヴォリュームや構成の妥当性を検討しプロジェクトゴールの方向性を探った。10月半ばからの後半ではメンドリジオに移動してスタジオを開始し、全体計画や各部プランニングと構造形式の提案、ファサードデザインやディテールの検討を重ね、本学教員も参加の上、ドローイングと模型によりメンドリジオにて最終発表及び講評をおこなった。

photo© USI, USI design studio, KIT and KYOTO Design Lab

プロジェクトデザインA、B

企業戦略やブランド戦略とデザインの関わりに関して、学外の企業・組織から提供される具体的テーマに沿って行う演習授業である。デザイン各領域の学生がチームを組織し、創造的解決の提案を目指す。

フィジカルインタラクションデザイン

現代の製品は、ユーザの目の前にある物理的存在だけでは完結しておらず、外界変化や生活におけるユーザの行為を様々なセンサーを通して認識し、それらに対し、視覚・聴覚・触覚などのマルチモーダル情報を的確に表出しながら、ユーザとの相互的対話(インタラクション)を通して使用されます。

そういった製品の設計においては、人のニーズ、認知過程を理解した上で、インタラクションそのものの価値を新たに発見する姿勢と手法が必要であり、そのためには、情報技術とデザイン発想の融合が開発の早い段階から行われることが重要です。本講義では、情報技術分野の学生と、デザイン分野の学生がチームを編成し、ニーズ探索やアイデア展開手法、現代のスケッチ手法としてのフィジカルコンピューティング、プロトタイピング手法としてのデジタルファブリケーションなどを学びながら、設定テーマに対する現実的かつ革新的ソリューションを創造することを目的とします。

ソーシャルインタラクションデザイン

本講義は,社会における人と人との関係性を支援する,あるいは新たに発展させるインタラクションをデザインする手法を実践的に学ぶものである.具体的には,「地域活性化」「若者,大学」「高齢化社会」「情報爆発」等の身近な社会的テーマについて,社会に潜在する需要や可能性(availability)を実感するためにフィールドスタディ等による調査を実施し,それをもとに具体的な問題領域を決定する.そして,社会的なインタラクションに関連する新しい情報工学技術を学びつつ,デザインプロセスの節目ごとに外部有識者を交えたアドバイスや評価を受けながら,継続可能性(sustainability)を持った問題解決に向けたインタラクション手法/システムの創発を目指す.

価値創造学演習Ⅰ、Ⅱ

価値創造学演習Ⅰおよび価値創造学演習Ⅱでは、美術、建築、デザインなどさまざまなジャンルの作品、作者についての、その「価値」を多様なアプローチにより、あらためて「創造」することを目指す。そのためには、作品をめぐるディスカッションや作品についてのプレゼンテーションが重要な位置を占める。とくに、美術工芸資料館を活用しての「展示」についても、プレゼンテーションの手段として積極的に活用してゆく。

受講生は、みずから興味をもつ作品・作者について、歴史的背景、芸術的背景、文化的背景などを研究することはもちろん、その成果をどのように客観化し、他者へ伝えることができるかも考える。

グローバルイノベーションプログラムⅠ、Ⅱ

本演習は、海外の大学との連携により、他国・他領域学生とのチームを編成し、グローバル企業からの実際的なテーマに対し、革新的なデザイン提案を行うものである。「グローバル」、「多様性」、「イノベーション」を3本の軸に据え、スタンフォード大学およびIDEOデザインによって確立された、「デザイン思考」のプロセスに則り進められる。プロジェクトの節目での連携大学・テーマ提供企業への訪問、ワークショップ、報告会への参加が必要となる。なお海外の大学と連携して進めるため、秋学期に本演習Ⅰを、春学期に本演習Ⅱを実施する。

本学の建築学専攻の授業と緊密に連動したカリキュラムとなっていて、これらも全て履修可能となっています。さらに、チェンマイ大学で開設されている授業から10単位以上履修する必要があり、また両大学共同開設科目である国際共同設計実習A,Bが必修となっています。

国際共同設計実習A,B

フィールドワークや建築設計を本学とチェンマイ大学の学生が共同で行う実習であり、本学とチェンマイ大学の双方の教員が共同で指導します。

国際共同設計実習Aでは主としてタイの古都チェンマイを中心としてタイにおける対象エリアを想定して現地において実習を行います。国際共同設計実習Bでは主として京都を中心として日本における対象エリアを想定して現地において実習を行います。

デザインをまとめる中で、タイ日本それぞれの気候風土を調査・分析し理解した上での設計手法の検討や構造計画、素材、ディテールデザイン等を学習することになります。

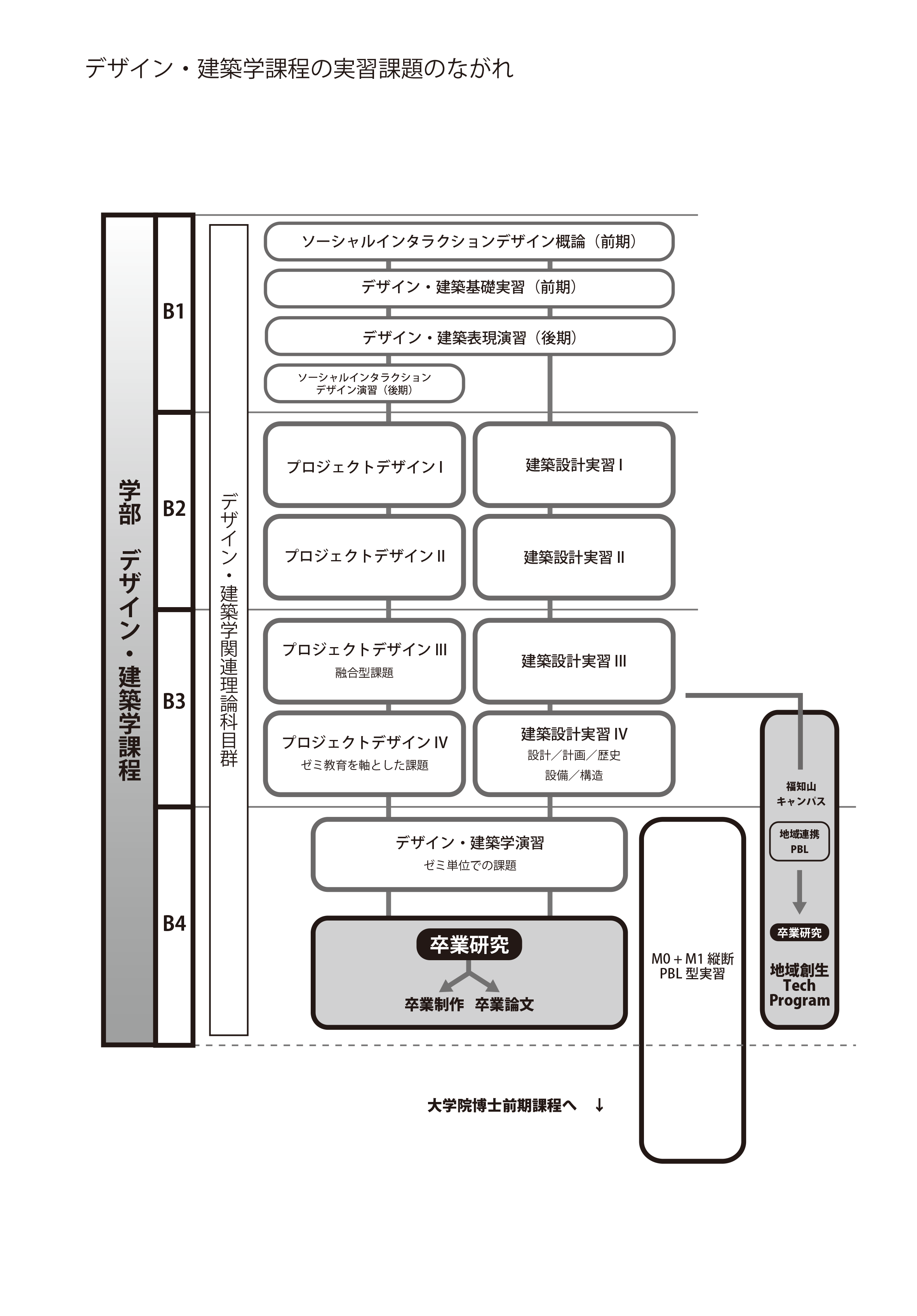

本課程の特長は、他の国公立工科系大学に比して圧倒的に充実した実習教育にあると言えます。1年次前学期の「デザイン・建築基礎実習」では幅広く造形とマネジメントやエンジニアリングに関する基礎教育が提供されます。この実習を通して、デザイン・建築学の全体的な視野を獲得し、個々の学生が将来進むべき方向を明確にすることを目指しています。1年次後学期以降は、デザインコース、建築コースに分かれ、それぞれの実習・演習を選択して履修することになります。

1年次後学期は、デザイン系、建築系いずれかの「デザイン・建築表現演習」、加えてデザインコースでは「ソーシャルインタラクションデザイン演習」を、2年次の実習では、「プロジェクトデザインⅠ・Ⅱ」あるいは「建築設計実習Ⅰ・Ⅱ」のいずれかを、そして3年次は「プロジェクトデザインⅢ・Ⅳ」あるいは「建築設計実習Ⅲ・Ⅳ」のいずれかを行うことになります(なお、二級建築士を希望する学生のために「建築設計製図Ⅰ・Ⅱ」も用意されています)。

それぞれの実習・演習の特徴は以下のとおりです。

① デザイン実習:モノづくりの技術的・制度的な仕組みや社会実装化までを総合的に実践できる素養を身につけることを目的とした、デザイン、マネジメント、エンジニアリング、キュレーションに関する教育プログラムを通して、身のまわりのモノや情報、生活・社会環境までの広い範囲を対象としたデザインに関する考え方や手法を習得していきます。

② 建築実習:小規模施設から都市設計に至るまでの建築設計課題を通じて、都市・建築計画・意匠設計、建築保存・再生計画・設計、環境工学・建築設備設計、建築構造設計など、建築に関する様々な技術を習得していきます。

3年次の「プロジェクトデザインⅢ・Ⅳ」と「建築設計実習Ⅳ」、および4年次の「デザイン・建築学演習」では、デザイン・建築学の多数の専門分野ごとの実習課題が提供され、これらの中のいずれかの専門分野の課題に取り組むことになります。卒業研究は、原則的に、3年次以降の指導教員のゼミで行うことになります。

京都工芸繊維大学大学院 デザイン科学域 京都工芸繊維大学・チェンマイ大学国際連携建築学専攻へのお問合せは、下記の本学ウェブサイトからお願いします。

https://www.kit.ac.jp/