岡 航世さんが設計した住宅が竣工しました。

2025年 07月 22日

建築学専攻 修士 2年 岡 航世さんが設計した「収集家」が竣工し、トークイベントが開催されました。

【収集家】シュウーシュウーイエ

趣味が昂じて生活の大半を締めてしまうことがあります。傍から見てその趣味が生活の中心になっているときその人は「〇〇家」と呼ばれます。読書が好きでたくさんの本を読み、気づけば家の壁一面が本棚になってる。その人は「読書家」になりますね。その人が新居を作るときには本をたくさん収納できて、心地よく読書ができる家を作ることになるでしょう。つまりその人自身は読書家であり、設計される家も読書家(どくしょいえ)になるのです。我々建築家もその例外ではありませんね。

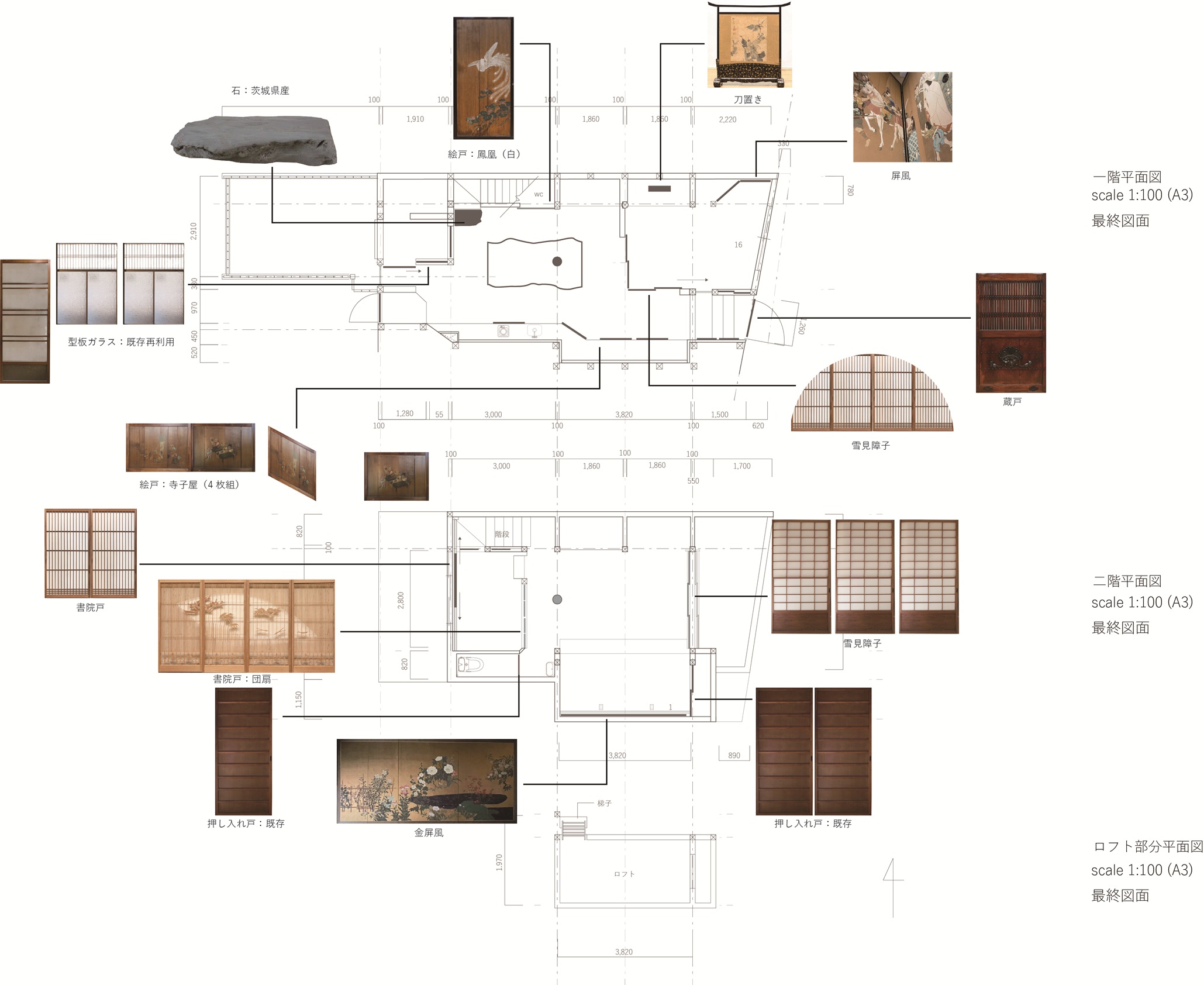

今回の改修設計をした家の施主は日本の古い引き戸、襖、屏風などバラバラな建具を収集しています。それらを収蔵しきれないので今回の京町家に可能な限り使いたいという依頼を受けました。一つの家に収めるには数的にも、デザイン的にも収まらないそれらをどう建築に収集するのか。それが今回のテーマになります。

冒頭の説明をあてはめるなら施主は収集家。家は収集_家(しゅうしゅうーいえ)になるでしょう。

建築設計 | 岡航世

施主と建築の間のモノ

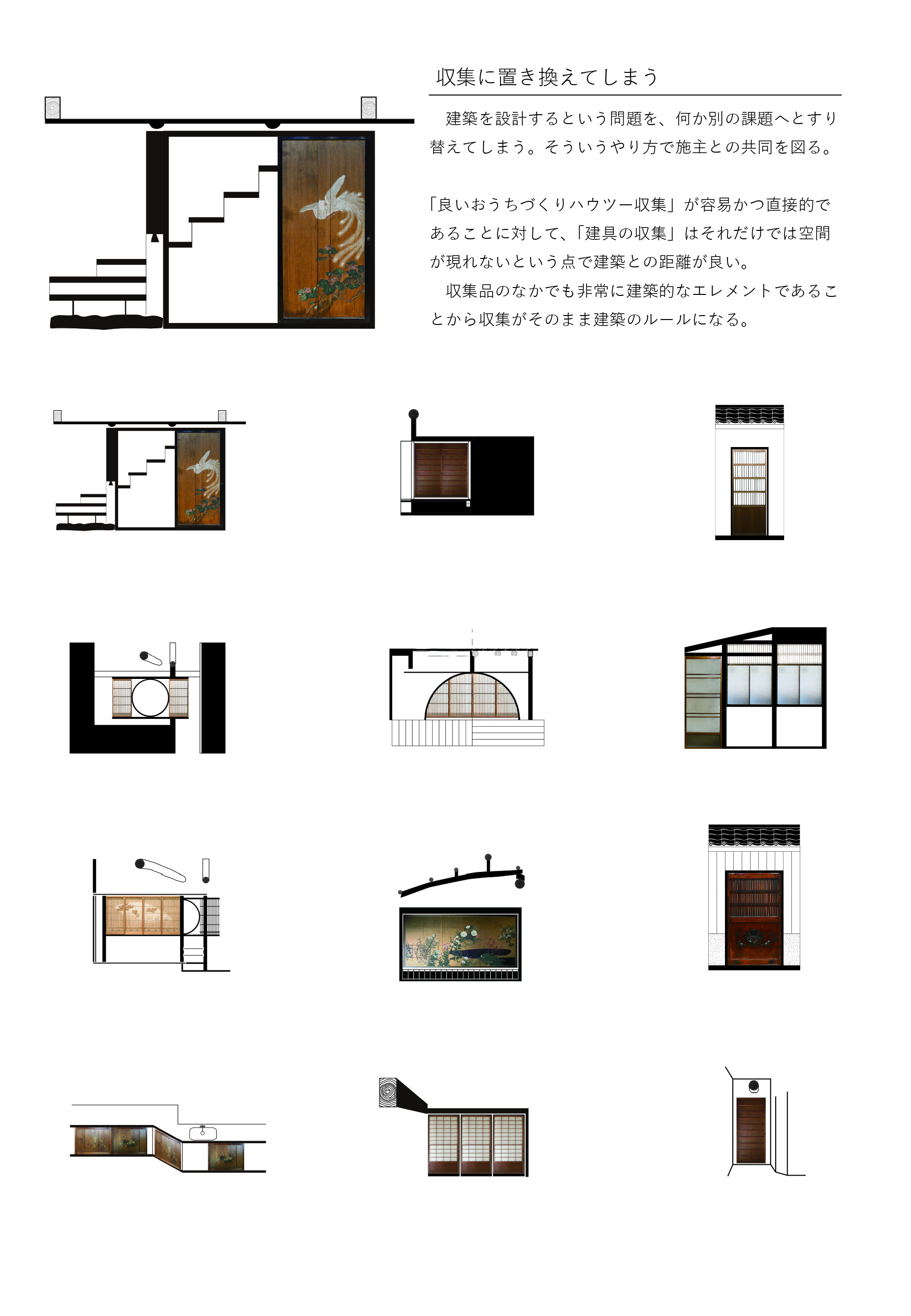

私の少ない経験の中から施主と設計者の関係性について述べるのは恐れ多いですが、収集家の設計を通して考えたことを書きます。施主と設計者の間には「どのような空間にしたいかという要望」がありました。その読み方、すり合わせ方に手腕が問われるのが私達の仕事です。ただそれでは、「空間に関する施主のアイデア」と「空間に関する設計士の回答」という関係性になり、これでは地続きの思考で、飛躍がありません。思いついたものがおよそ正確に表現できてしまう時代ですから、思いもよらなかった空間が生まれるという建築の喜びが純粋に価値を持つように思います。それを「偶然」や「予定調和的でない」というような不確定な話題に向けては専門家ではなくなってしまう気がして、もう少し計画的な思考を持っていたいという気持ちがあります。

施主と設計者という二者の想像の範疇で建築ができてしまわないように、ほんの少しだけ遠くの、予想できなった建築に手を伸ばす方法として「物を介した設計」を考えてみたいと思います。

今回収集家で試みたような「物を介した設計」では、施主から設計者に渡されるのは彼らの「所有物」であり「要望」ではない。設計者は「その並べ方として結果建築を提案する」というプロセスになります。部屋数ではなく収めるべき建具の数、理想的な広さの代わりに大きな壁がないと飾れない屏風、という具合に設計者は施主の所有物との絶え間ない対話を行います。そこには人間らしい生活のための寸法感覚が抜け落ちてしまうような隙さえ生まれます。そうしてなんとか収めた建具の動きを建築として引き渡します。

その後実際に起こることを考えてみると、施主はその建築に人を呼び、空間ではなく自分の収集品を自慢していました。建築と設計者はこうして裏方に徹するプロセスになっていきます。建具を自慢している施主を見て思うのは、自分が気に入った物品が心地よさそうに配置された家というのはまず快適なのだろうなということです。

もちろん今回は収集品が「建具」でしたので少し特殊です。施主のコレクションが建築の一部になるという条件で始まる今回の物件は「物を介した建築設計」であり、収集家と建築家の共同とも言えます。自由に動く家具に属さず、全く動かない建築にも属さない、動くが枠から飛び出さないエレメントが収集される家を考えることが施主と設計者の関係という大きなテーマの話題の一つになればと思います。そしてどんな建築の設計も大きく括れば収集家と建築家の共同であると、結論付けても問題ないかもしれません。物を持つことが建築を持つことに繋がる、その繋ぎ手としての建築家は物の観察と建築的思考に長けた人物として専門家を名乗っても良いのかもしれません。

内覧会について

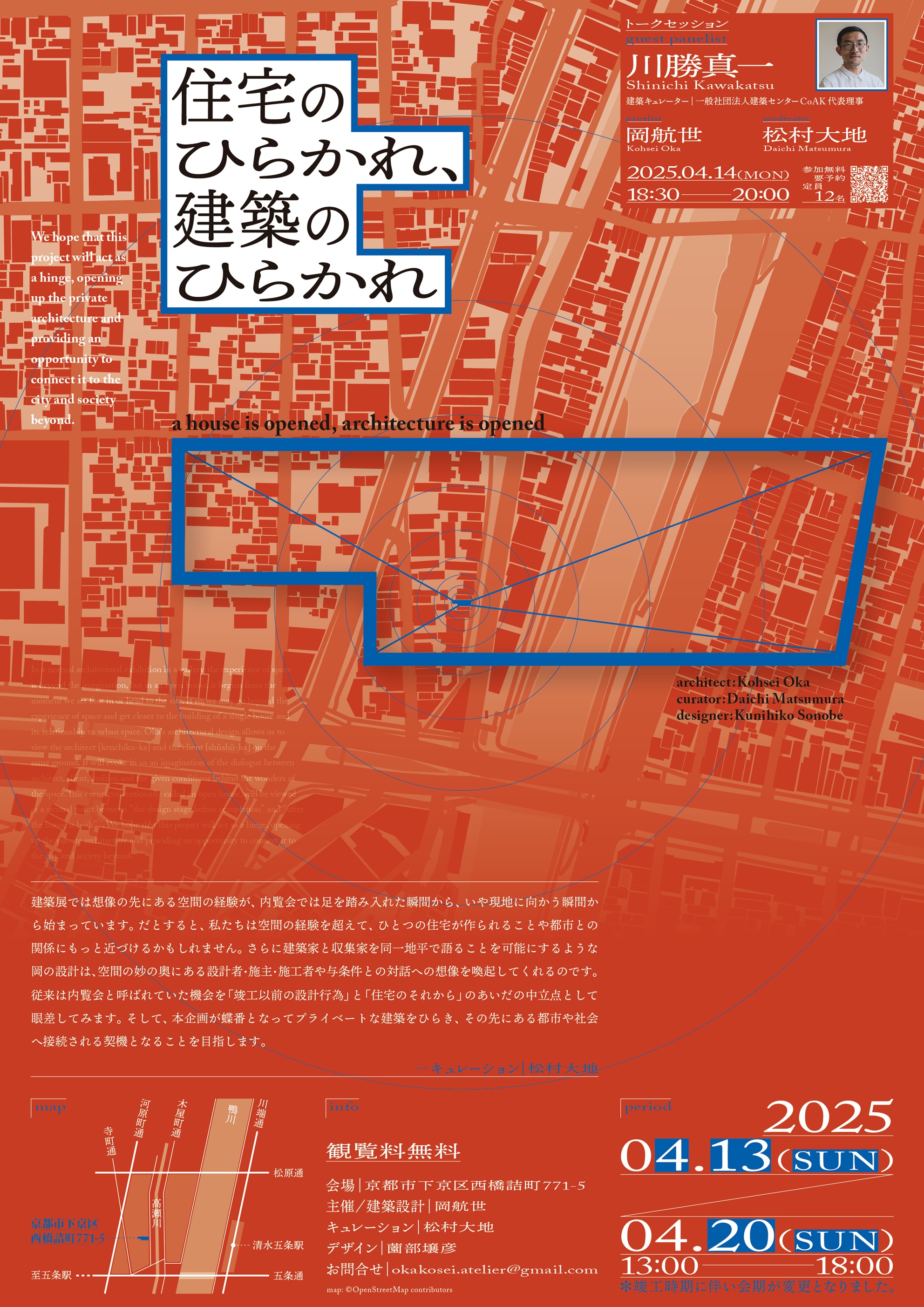

建築展では想像の先にある空間の経験が、内覧会では足を踏み入れた瞬間から、いや現地に向かう瞬間から始まっています。だとすると、私たちは空間の経験を超えて、ひとつの住宅が作られることや都市との関係にもっと近づけるかもしれません。さらに建築家と収集家を同一地平で語ることを可能にするような岡の設計は、空間の妙の奥にある設計者・施主・施工者や与条件との対話への想像を喚起してくれるのです。従来は内覧会と呼ばれていた機会を「竣工以前の設計行為」と「住宅のそれから」のあいだの中立点として眼差してみます。そして、本企画が蝶番となってプライベートな建築をひらき、その先にある都市や社会へ接続される契機となることを目指します。

キュレーション | 松村大地

内覧会の企画 岡航世(京都工芸繊維大学大学院建築西澤研)

内覧会キュレーション 松村大地(東京藝術大学大学院)

内覧会フライヤー&ZINEデザイン 薗部壌彦(京都工芸繊維大学大学院中野研)

内覧会ゲスト 川勝真一(建築リサーチャー、キュレーター、建築センターCOAKディレクター)

撮影 薗部壌彦 松嶋航生(京都工芸繊維大学大学院建築ビライ研)

アクセス

Google Mapへのリンク

Instagram

shu_shu_house

Guesthouse ゲストハウス 香(Kaori )

京都工芸繊維大学大学院 デザイン科学域 デザイン学専攻へのお問合せは、下記の本学ウェブサイトからお願いします。

https://www.kit.ac.jp/contact/